灯澄さんとモバ友になろう!

日記・サークル・友達・楽しみいっぱい!

-

- 2025/7/4 19:25

- 徳島大空襲から80年

-

- コメント(1)

- 閲覧(8)

-

-

2025年(令和7年)7月4日(金)

1945年7月4日未明、徳島市はアメリカ軍による空襲を受けました。

これは、太平洋戦争末期の出来事であり、「徳島大空襲」と呼ばれています。

約2時間にわたる焼夷弾攻撃により、市街地の約62%が焼失し、死者約1,000人、負傷者約2,000人、被災者約7万人という甚大な人的被害が出ました。

空襲は、マリアナ諸島(グアム、サイパン、テニアン)から発進した501機のB-29爆撃機によるものでした。

7月3日午後4時23分(日本時間)に出撃したB-29は、高松、高知、姫路、徳島を標的にし、硫黄島を経由しました。

徳島市上空には、第21航空軍第314航空団に所属する129機のB-29が午前1時24分から3時19分まで焼夷弾を投下し続けました

投下された焼夷弾は約1000トンに及び、市街は瞬く間に焼け野原と化しました。

空襲の目標は、当時市最大の商店街があった元町付近とされ、その周辺の住宅が次々と延焼しました。

神社仏閣などの文化財、工場、学校も被災したとされています。

木造家屋が殆どだった戦前の日本の都市構造は、焼夷弾攻撃に対して無防備でした。

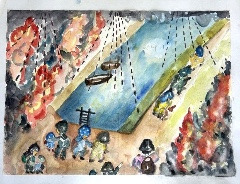

空襲を生き延びた人々は、様々な避難方法を採りました。

防空壕に身を寄せた人々、田んぼや川に逃げ込んだ人々、その体験談は、焼けつくような炎、死体などが散乱する光景、恐怖と無力感など、言葉にならないほどの惨状を語っています。

ある生存者は、紫に染まった太陽、逃げ道を失い池に飛び込んだこと、土煙の中を走り抜けたことを証言しています。

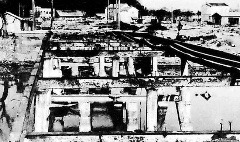

空襲後、焼け野原となった市街地では、復旧作業と共に、戦災遺物の発掘も行われました。

1995年から96年の公共施設改修工事や公園整備事業では、焼夷弾の破片、建築金具、陶磁器、ガラス、瓦、レンガなどが多数発見されました。

発掘調査は、焼夷弾の威力、火災の強度などを示す、歴史的な証拠を提供しました。

例えば、江戸時代の地層から焼夷弾の破片が出土し、その貫通力の強さを示唆しているとの報告もあります。

この徳島大空襲は、多くの犠牲者を出し、街の景観を変え、人々の心に深い傷を残した過去の出来事です。

その記憶を風化させず、平和の大切さを後世に伝えることが、重要な課題となっています。

特に、戦後世代における認知度が低い点を踏まえ、体験談の収集や、語り継ぐための取り組みが進められています。

灯澄